En este corto, pero excelente ensayo, el historiador Steven Hahn analiza el desarrollo de las ideas y prácticas anti-liberales en la historia estadounidense. Su mensaje es claro: “el antiliberalismo estadounidense está profundamente arraigado en nuestro pasado y se alimenta de prácticas, relaciones y sensibilidades que han estado cerca de la superficie, incluso cuando no han estallado a la vista”. En otras palabras, el trumpismo no marca “un cambio excepcional en la historia del país” porque Trump es parte de una tradición antiliberal que ha formado “conjuntos coherentes de ideas” y cuyo origen Hahn ubica en el periodo colonial. Hahn demuestra cómo las ideas anti-liberales se han desarrollado y adaptado a lo largo de toda la historia republicana estadounidense.

Hahn es profesor en la New York University y ganador de los premios Pulitzer y Bancroft por su libro A Nation Under Our Feet: Black Political Struggles in the Rural South from Slavery to the Great Migration (Belknap Press, 2003). Su obra más reciente es Illiberal America: a History (Norton, 2024).

Las raíces profundas y enmarañadas del antiliberalismo estadounidense

Steven Hahn

New York Times 4 de mayo de 2024

En una entrevista reciente en el Time Magazine, Donald Trump prometió un segundo mandato autoritario caracterizado por el amiguismo administrativo, las deportaciones masivas de indocumentados, el acoso a las mujeres por el aborto, las guerras comerciales y la venganza contra sus rivales y enemigos, incluido el presidente Biden. “Si dijeran que un presidente no obtiene inmunidad”, dijo Trump a Time, “entonces Biden, estoy seguro, será procesado por todos sus crímenes”.

Una prueba más, al parecer, de los esfuerzos de Trump por construir un mundo político como ningún otro en la historia de Estados Unidos. Pero, ¿qué tan inédito es, realmente? El hecho de que Trump siga liderando las encuestas debería dejar claro que él y su movimiento MAGA son más que malas hierbas nocivas en un suelo democrático liberal.

Muchos de nosotros no hemos querido verlo así. “Esto no es lo que somos como nación”, exclamó un periodista en lo que fue una respuesta común a la violencia del 6 de enero, “y no debemos permitirnos a nosotros mismos ni a otros creer lo contrario”. Biden ha dicho más o menos lo mismo.

Si bien es cierto que Trump fue el primer presidente en perder una elección e intentar mantenerse en el poder, los observadores han llegado a reconocer la necesidad de una visión más amplia del trumpismo. Aun así, son propensos a imaginar que hubo un tiempo, no hace mucho tiempo, en el que prevalecía la “normalidad” política. Lo que no han entendido es que el antiliberalismo estadounidense está profundamente arraigado en nuestro pasado y se alimenta de prácticas, relaciones y sensibilidades que han estado cerca de la superficie, incluso cuando no han estallado a la vista.

El antiliberalismo es generalmente visto como una reacción violenta contra las ideas y políticas liberales y progresistas modernas, especialmente aquellas destinadas a proteger los derechos y promover las aspiraciones de grupos empujados durante mucho tiempo a los márgenes de la vida política estadounidense. Pero en Estados Unidos, el anti-liberalismo se entiende mejor como conjuntos coherentes de ideas que están relacionadas pero que también cambian con el tiempo.

El antiliberalismo es generalmente visto como una reacción violenta contra las ideas y políticas liberales y progresistas modernas, especialmente aquellas destinadas a proteger los derechos y promover las aspiraciones de grupos empujados durante mucho tiempo a los márgenes de la vida política estadounidense. Pero en Estados Unidos, el anti-liberalismo se entiende mejor como conjuntos coherentes de ideas que están relacionadas pero que también cambian con el tiempo.

Este antiliberalismo celebra las jerarquías de género, raza y nacionalidad; homogeneidad cultural; la fe religiosa cristiana; el marcaje de enemigos internos y externos; familias patriarcales; heterosexualidad; la voluntad de la comunidad sobre el Estado de Derecho; y el uso de la violencia política para alcanzar o mantener el poder. Este antiliberalismo echó raíces desde la época de la colonización europea y se extendió desde pueblos y ciudades hasta los niveles más altos del gobierno. De una forma u otra, ha dado forma a gran parte de nuestra historia. El antiliberalismo ha sido con frecuencia un caballo de batalla, si no en el círculo de los ganadores. Casi nunca ha sido derrotado rotundamente.

Algunos ejemplos pueden ser ilustrativos. Aunque la colonización europea de América del Norte se ha imaginado a menudo como una ruptura brusca con las costumbres de los países de origen, los sueños neofeudales inspiraron la creación de sociedades euroamericanas desde las Carolinas hasta el valle del Hudson, basadas como estaban en fincas y mano de obra forzada, mientras que las ciudades puritanas de Nueva Inglaterra, con sus propias jerarquías, exigían la sumisión a la fe y vigilaban duramente a sus miembros y a los posibles intrusos por igual. El interior comenzó a llenarse de colonos hambrientos de tierras que generalmente formaban enclaves basados en la etnia, miraban a los forasteros con sospecha y, con raras excepciones, esperaban librar a su territorio de los pueblos nativos. La mayoría de los que llegaron a América del Norte entre principios del siglo XVII y la época de la Revolución Americana estaban esclavizados o en servidumbre, y la jurisprudencia amo-sirviente dio forma a las relaciones laborales mucho después de que se aboliera la esclavitud, un fenómeno que se ha descrito como “feudalismo tardío”.

El anticolonialismo de la Revolución Americana fue acompañado no sólo por la guerra contra los pueblos nativos y las recompensas para los esclavizadores, sino también por un anticatolicismo profundamente arraigado, y la hostilidad hacia los católicos siguió siendo una potente fuerza política hasta bien entrado el siglo XX. Las soluciones monárquicas fueron discutidas durante la redacción de la Constitución y la primera década de la República Americana: John Adams pensó que el país se movería en esa dirección y otros líderes de la época, incluidos Washington, Madison y Hamilton, se preguntaron en privado si sería necesario un rey en caso de que fracasara un “remedio republicano”.

La década de 1830, comúnmente vista como el apogeo de la democracia jacksoniana, estuvo atormentada por violentas expulsiones de católicos, mormones y abolicionistas de ambas razas, junto con miles de pueblos nativos desposeídos de sus tierras natales y enviados al “Territorio Indio” al oeste del Mississippi.

La nueva política democrática de la época a menudo estaba marcada por la violencia del día de las elecciones después de que las campañas estuvieran impregnadas de cadencias militares, mientras que los funcionarios electos generalmente requerían el apoyo de los patrocinadores de la élite para garantizar los bonos que tenían que pagar. Incluso en las legislaturas estatales y en el Congreso, se podían blandir armas y organizar duelos; Los “matones” imponían las voluntades de sus aliados.

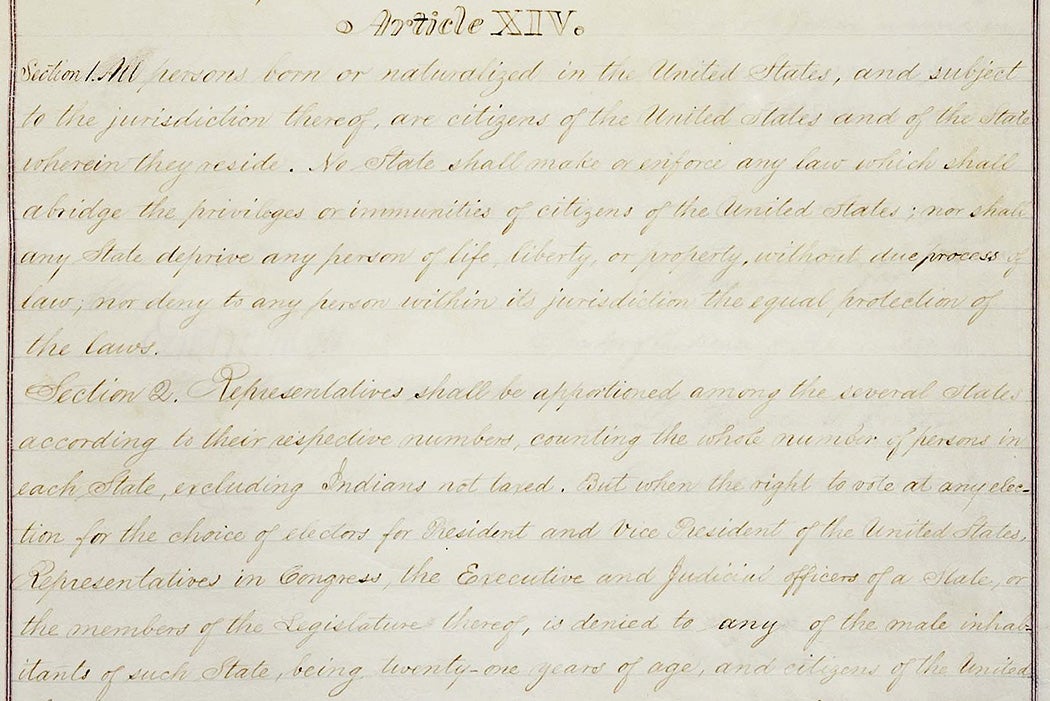

Cuando los esclavistas de los estados sureños recurrieron a la secesión en lugar de arriesgar su sistema bajo la administración de Lincoln, dejaron claro que su Confederación se basaba en la piedra angular de la esclavitud y la supremacía blanca. Y aunque su aplastante derrota trajo consigo la abolición, el establecimiento de la ciudadanía por nacimiento (excepto para los pueblos nativos), la exclusión política de los confederados y la extensión del derecho al voto a los hombres negros —los resultados de una de las grandes revoluciones del mundo—, no pasó mucho tiempo antes de que la revolución retrocediera.

El gobierno federal pronto permitió que los ex confederados y sus partidarios blancos regresaran al poder, destruyeran el activismo político negro y, acompañados de linchamientos (que expresaban la “voluntad” de las comunidades blancas), construyeran el edificio de Jim Crow: segregación, privación de derechos políticos y un duro régimen laboral. Ya anticipado en el Norte anterior a la Guerra Civil, Jim Crow recibió el imprimátur de la Corte Suprema y la administración de Woodrow Wilson.

Pocos progresistas de principios del siglo XX tuvieron muchos problemas con esto. La segregación parecía una forma moderna de coreografiar las “relaciones raciales”, y la privación del derecho al voto resonaba con su desencanto con la política popular, ya fuera impulsada por los votantes negros en el sur o por los inmigrantes europeos en el norte. Muchos progresistas eran devotos de la eugenesia y otras formas de ingeniería social, y en general favorecían el imperialismo de ultramar; algunos comenzaron a imaginar el andamiaje de un Estado corporativo, todos anticipando los oscuros giros en Europa durante las próximas décadas.

De hecho, en la década de 1920 surgieron impulsos fascistas que provenían de varias direcciones en Estados Unidos y, al igual que en Europa, se dirigieron a los radicales políticos. Benito Mussolini ganó elogios en muchos sectores estadounidenses. El laboratorio donde trabajaba Josef Mengele recibió el apoyo de la Fundación Rockefeller. El fundamentalismo protestante blanco reinaba en las ciudades y en el campo. Y la Ley de Inmigración de 1924 estableció límites al número de recién llegados, especialmente los del sur y el este de Europa, que se pensaba que eran política y culturalmente inasimilables.

Lo más preocupante es que el Ku Klux Klan, energizado por el anticatolicismo y el antisemitismo, así como por el racismo contra los negros, marchó descaradamente en ciudades grandes y pequeñas. El Klan se convirtió en un movimiento de masas y ejerció un poder político significativo; fue crucial, por ejemplo, para la aplicación de la Ley Seca. Una vez que la organización se desmoronó a finales de la década de 1920, muchos hombres y mujeres del Klan encontraron su camino hacia nuevos grupos fascistas y la derecha radical en general.

Marginada por la Gran Depresión y el New Deal, la derecha antiliberal recuperó terreno a finales de la década de 1930, y durante la década de 1950 ganó el apoyo de las bases a través de un vehemente anticomunismo y la oposición al movimiento por los derechos civiles. Ya en 1964, en una carrera por la nominación presidencial demócrata, el gobernador George Wallace de Alabama comenzó a perfeccionar una retórica de agravio blanco y hostilidad racial que tenía atractivo en el Medio Oeste y el Atlántico Medio, y la campaña de Barry Goldwater ese año, a pesar de su fracaso, puso vientos en las velas de la Sociedad John Birch y los Jóvenes Americanos por la Libertad.

Cuatro años más tarde, Wallace movilizó suficiente apoyo como candidato de un tercer partido para ganar cinco estados. Y en 1972, una vez más como demócrata, Wallace acumuló victorias en las primarias tanto en el norte como en el sur antes de que un intento de asesinato lo obligara a abandonar la carrera. Las crecientes reacciones contra la desegregación escolar y el feminismo echaron más leña al fuego de la derecha, allanando el camino para el ascenso conservador de la década de 1980.

A principios de la década de 1990, el neonazi y miembro del Klan David Duke había ganado un escaño en la Legislatura de Luisiana y casi tres quintas partes del voto blanco en las campañas para gobernador y senador. Pat Buchanan, que buscaba la nominación presidencial republicana en 1992, pidió “Estados Unidos primero”, la fortificación de la frontera (una “valla Buchanan”) y una guerra cultural por el “alma” de Estados Unidos, mientras que la Asociación Nacional del Rifle se convirtió en una fuerza poderosa en la derecha y en el Partido Republicano.

Cuando Trump cuestionó la legitimidad de Barack Obama para servir como presidente, un proyecto que rápidamente se conoció como “birtherism”, hizo uso de un tropo racista de la era de la Reconstrucción que rechazaba la legitimidad de los derechos políticos y el poder de los negros. Al hacerlo, Trump comenzó a cimentar una coalición de votantes blancos agraviados. Estaban listos para hacer retroceder la creciente diversidad cultural de la nación, encarnada por Obama, y los desafíos que veían a las jerarquías tradicionales de familia, género y raza. Tenían mucho sobre lo que construir.

En la década de 1830, Alexis de Tocqueville, en “La democracia en América”, vislumbró las corrientes antiliberales que ya enredaban la política del país. Si bien se maravillaba de la “igualdad de condiciones”, la fluidez de la vida social y la fortaleza de las instituciones republicanas, también se preocupaba por la “omnipotencia de la mayoría”.

“Lo que encuentro más repulsivo en Estados Unidos no es la extrema libertad que reina allí”, escribió Tocqueville, “sino la escasez de garantías contra la tiranía”. Señaló que las comunidades “se toman la justicia por su mano” y advirtió que “las asociaciones de ciudadanos sencillos pueden componer cuerpos muy ricos, influyentes y poderosos, es decir, cuerpos aristocráticos”. Lamentando su conformidad intelectual, Tocqueville creía que si los estadounidenses alguna vez renunciaban al gobierno republicano, “pasarían rápidamente al despotismo”, restringiendo “la esfera de los derechos políticos, quitando algunos de ellos para confiarlos a un solo hombre”.

El deslizamiento hacia el despotismo que Tocqueville temía puede estar en marcha, sea cual sea el resultado de las elecciones. Incluso si tratan de engañarse a sí mismos pensando que Trump no cumplirá, millones de votantes parecen dispuestos a confiar sus derechos a “un solo hombre” que ha anunciado su intención de usar poderes autocráticos para la retribución, la represión, la expulsión y la misoginia.

Solo reconociendo a lo que nos enfrentamos podemos montar una campaña efectiva para proteger nuestra democracia, apoyándonos en las importantes luchas políticas —abolicionismo, antimonopolio, socialdemocracia, derechos humanos, derechos civiles, feminismo— que han desafiado al anti-liberalismo en el pasado y ofrecen la visión y los caminos políticos para guiarnos en el futuro.

Nuestro mayor error sería creer que estamos asistiendo a un cambio excepcional en la historia del país. Porque desde el principio, Trump ha aprovechado raíces antiliberales profundas y en constante expansión. La historia del antiliberalismo es la historia de Estados Unidos.

Traducido por Norberto Barreto Velázquez

Luego, en febrero de 2022, tras años de combates de baja intensidad en la región de Donbass, en el este de Ucrania, Putin envió 200.000 soldados mecanizados para capturar la capital del país, Kiev, y establecer esa misma “dominación militar.” Al principio, mientras los ucranianos luchaban sorprendentemente contra los rusos, Washington y Occidente reaccionaron con una sorprendente determinación: cortando las importaciones energéticas europeas procedentes de Rusia, imponiendo serias sanciones a Moscú, ampliando la OTAN a toda Escandinavia y enviando un impresionante arsenal de armamento a Ucrania.

Luego, en febrero de 2022, tras años de combates de baja intensidad en la región de Donbass, en el este de Ucrania, Putin envió 200.000 soldados mecanizados para capturar la capital del país, Kiev, y establecer esa misma “dominación militar.” Al principio, mientras los ucranianos luchaban sorprendentemente contra los rusos, Washington y Occidente reaccionaron con una sorprendente determinación: cortando las importaciones energéticas europeas procedentes de Rusia, imponiendo serias sanciones a Moscú, ampliando la OTAN a toda Escandinavia y enviando un impresionante arsenal de armamento a Ucrania. La ruptura del Partido Republicano empieza por su líder. En opinión de la ex asesora de la Casa Blanca Fiona Hill, Donald Trump fue tan

La ruptura del Partido Republicano empieza por su líder. En opinión de la ex asesora de la Casa Blanca Fiona Hill, Donald Trump fue tan

Los inmigrantes mexicanos y los mexicano americanos que no pudieron presentar la documentación adecuada fueron detenidos. Luego, algunos fueron colocados en los camiones y enviados a la principal estación de ferrocarril de la ciudad, dijo Dunn. Una vez allí, se les ordenó que subieran a trenes previamente fletados y se adentraran en México, según Dunn.

Los inmigrantes mexicanos y los mexicano americanos que no pudieron presentar la documentación adecuada fueron detenidos. Luego, algunos fueron colocados en los camiones y enviados a la principal estación de ferrocarril de la ciudad, dijo Dunn. Una vez allí, se les ordenó que subieran a trenes previamente fletados y se adentraran en México, según Dunn.

Las deportaciones continuaron hasta bien entrada la década de 1930, incluso después de que el demócrata Franklin D. Roosevelt asumiera el cargo en enero de 1933. Roosevelt nunca revocó oficialmente la campaña “Empleos estadounidenses para estadounidenses reales”, pero en 1933 estaba siendo llevada a cabo únicamente por gobiernos locales que actuaban por su cuenta y su administración no hizo nada para detenerlos.

Las deportaciones continuaron hasta bien entrada la década de 1930, incluso después de que el demócrata Franklin D. Roosevelt asumiera el cargo en enero de 1933. Roosevelt nunca revocó oficialmente la campaña “Empleos estadounidenses para estadounidenses reales”, pero en 1933 estaba siendo llevada a cabo únicamente por gobiernos locales que actuaban por su cuenta y su administración no hizo nada para detenerlos.

Gerontocracia y la decadencia del imperio estadounidense

Gerontocracia y la decadencia del imperio estadounidense

Está por verse cuál de los grupos se impondrá, pero ya es claro que en estados como Tennessee, Florida, Dakota del Sur y Georgia han aprobado o están por aprobar las llamadas leyes en contra de conceptos divisivos (divisive concepts laws) que prohibirían enseñar la historia de los Estados Unidos de una manera que pueda hacer que cualquier estudiante se sienta culpable. En Texas se ha propuesto no hablar de esclavitud, sino de reubicación involuntaria (involuntary relocation).Personalmente, no creo que la enseñanza de la historia deba doler, pero sí se debería estudiar y entender temas históricos dolorosos y controversiales. Tomemos tres ejemplos. ¿Cómo entender la amenaza a la supervivencia de la humanidad que implica la existencia de miles de armas nucleares sin comprender el alcance y significado del bombardero atómico de Hiroshima y Nagasaki? ¿Cómo enfrentar el renacer de ideas antisemitas en Europa y Estados Unidos sin estudiar, por más doloroso que sea, el exterminio que llevaron a cabo los nazis de millones de hombres, mujeres y niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo solucionar el conflicto que hace más de 70 años divide a judíos y árabes en torno a Palestina sin examinar el proceso de limpieza étnica que conllevó la independencia de Israel? En los tres casos hay muerte, dolor y sufrimiento, pero no por ello hay que obviarlos o reducir su importancia para minimizar la incomodidad que podrían provocarnos. Precisamente, de eso se trata estudiar y enseñar Historia: de sacarnos de la comodidad de la ignorancia y enfrentarnos a hechos y eventos que nos hagan reflexionar en torno a lo bueno, pero también a lo malo, de lo que somos capaces los seres humanos.

Está por verse cuál de los grupos se impondrá, pero ya es claro que en estados como Tennessee, Florida, Dakota del Sur y Georgia han aprobado o están por aprobar las llamadas leyes en contra de conceptos divisivos (divisive concepts laws) que prohibirían enseñar la historia de los Estados Unidos de una manera que pueda hacer que cualquier estudiante se sienta culpable. En Texas se ha propuesto no hablar de esclavitud, sino de reubicación involuntaria (involuntary relocation).Personalmente, no creo que la enseñanza de la historia deba doler, pero sí se debería estudiar y entender temas históricos dolorosos y controversiales. Tomemos tres ejemplos. ¿Cómo entender la amenaza a la supervivencia de la humanidad que implica la existencia de miles de armas nucleares sin comprender el alcance y significado del bombardero atómico de Hiroshima y Nagasaki? ¿Cómo enfrentar el renacer de ideas antisemitas en Europa y Estados Unidos sin estudiar, por más doloroso que sea, el exterminio que llevaron a cabo los nazis de millones de hombres, mujeres y niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo solucionar el conflicto que hace más de 70 años divide a judíos y árabes en torno a Palestina sin examinar el proceso de limpieza étnica que conllevó la independencia de Israel? En los tres casos hay muerte, dolor y sufrimiento, pero no por ello hay que obviarlos o reducir su importancia para minimizar la incomodidad que podrían provocarnos. Precisamente, de eso se trata estudiar y enseñar Historia: de sacarnos de la comodidad de la ignorancia y enfrentarnos a hechos y eventos que nos hagan reflexionar en torno a lo bueno, pero también a lo malo, de lo que somos capaces los seres humanos.