En este ensayo, el historiador Geraldo Cadava contrapone el libro de Ada Ferrer Cuba: An American History y el ya famoso texto de Nikole Hannah-Jones The 1619 Project: A New Origin Story. Los objetivos de Cadava son dos. El primero es subrayar el efecto espejo que según él -siguiendo a Ferrer- existe entre la historia cubana y estadounidense. El segundo, criticar a Hannah-Jones por no tomar en cuenta que en la historia de Estados Unidos existen otras minorías además de los afroamericanos. Citando al historiador Frank Guridy(Columbia University), Cadava es muy claro en su crítica a Hannah-Jones: “Leer El Proyecto 1619 oscurece el hecho de que la lucha por la libertad de los negros, por sustancial que sea, no es más que una parte de las luchas más amplias por la libertad libradas por los pueblos indígenas, los asiático-americanos, los latinos de tonos más claros y oscuros, y otras personas marginadas en este país”.

Geraldo Cadava es profesor de historia en Northwestern University. Sus investigaciones enfocan dos temas principales: la historia de los latinos en los Estados Unidos y el análisis de la frontera mexicano-estadounidense como fenómeno histórico. Es autor de dos libros: The Hispanic Republican: The Shaping of An American Political Identity, from Nixon to Trump (Ecco / HarperCollins, 2020) y Standing on Common Ground: The Making of a Sunbelt Borderland (Harvard University Press 2013).

CUBA Y EE.UU.: ESPEJOS NECESARIOS

GERALDO CADAVA

Public Books 13 de abril de 2022

En noviembre de 1898, un grupo de hombres blancos en Wilmington, Carolina del Norte, anularon la elección de funcionarios negros para el gobierno local, lo que provocó un motín que llevó a la quema del distrito comercial negro de la ciudad y al asesinato de al menos 60 personas negras. Al mismo tiempo, los congresistas en los Estados Unidos estaban debatiendo cómo tratar a los ciudadanos indígenas, negros y mestizos de sus nuevas posesiones caribeñas después de la Guerra Hispanoamericana: Cuba y Puerto Rico. Para demostrar su capacidad para gobernarse a sí mismos, es decir, para aplacar al gobierno de los Estados Unidos, los líderes blancos del movimiento de independencia de Cuba dejaron de lado algunas de las ideas de los ciudadanos negros de la isla sobre la democracia racial y la igualdad.

Así fue como en1898, como tantos otros momentos en la historia de Estados Unidos y Cuba, es imposible entender completamente la historia de una nación sin la otra.

“Compartimos la misma sangre”, dijo Barack Obama a los cubanos, cuando visitó Cuba en marzo de 2016, el primer presidente de Estados Unidos en casi 100 años en hacerlo. “Ambos vivimos en un mundo nuevo, colonizado por europeos. Cuba, al igual que los Estados Unidos, fue construida en parte por esclavos traídos aquí desde África. Al igual que los Estados Unidos, el pueblo cubano puede rastrear su herencia tanto a los esclavos como a los propietarios de esclavos”.

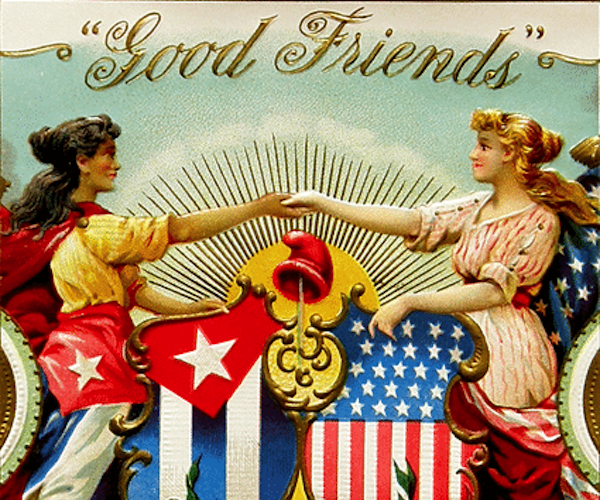

La historia del discurso de Obama es contada por Ada Ferrer en las páginas finales de su nuevo libro, Cuba: An American History. Para Ferrer, la visita de Obama a Cuba y sus comentarios fueron un ejemplo perfecto de una dinámica que describe a lo largo del libro: Cuba y Estados Unidos se sostienen un espejo el uno al otro. La historia de los dos países ha estado entrelazada. Cubanos y estadounidenses se ven a sí mismos a través de los ojos del otro.

La historia del discurso de Obama es contada por Ada Ferrer en las páginas finales de su nuevo libro, Cuba: An American History. Para Ferrer, la visita de Obama a Cuba y sus comentarios fueron un ejemplo perfecto de una dinámica que describe a lo largo del libro: Cuba y Estados Unidos se sostienen un espejo el uno al otro. La historia de los dos países ha estado entrelazada. Cubanos y estadounidenses se ven a sí mismos a través de los ojos del otro.

Mirarse en este espejo, explicó Ferrer en un reciente webinar sobre su libro, nos permite ver la historia “torcida”. En otras palabras, tiene el efecto de desafiar las historias familiares que los cubanos y los estadounidenses creen sobre sus países, permitiéndoles ver lo familiar desde nuevos ángulos. El discurso de Obama, y el espejo sobre el que escribe Ferrer, subrayan la profunda conexión entre naciones que, durante las últimas décadas, se han visto a sí mismas, y han sido vistas por otros, como antagonistas.

Ver la historia torcida es también el objetivo de Nikole Hannah-Jones en The 1619 Project: A New Origin Story. Comprender el papel fundamental, de hecho, central, que la esclavitud africana ha desempeñado en la creación de los Estados Unidos necesariamente transforma la forma en que consideramos los mitos preciados de la fundación de nuestro país en 1776.

A diferencia de Ferrer, Hannah-Jones no utiliza explícitamente la metáfora del espejo; aún así, sospecho que a ella le gustaría. En su prefacio a The 1619 Project, sugiere que las experiencias de los negros siempre han sido una especie de espejo que Estados Unidos podría sostenerse a sí mismo, para revelar una unión mucho menos perfecta. A los ciudadanos no negros de este país podría no gustarles lo que verían si pudieran mirar a los Estados Unidos a través de los ojos de los estadounidenses negros.

Los negros, escribe Hannah-Jones, “son los crudos recordatorios de algunas de las verdades más condenatorias [de los Estados Unidos]”. Una de estas verdades es que “ocho de cada diez personas negras no estarían en los Estados Unidos si no fuera por la institución de la esclavitud en una sociedad fundada en ideales de libertad”. Los estadounidenses tratan de ocultar historias de esclavitud porque “nos avergüenza”. Cuando los negros han utilizado la retórica de la libertad y los derechos que aparece en los documentos fundacionales de los Estados Unidos, ha sido, al menos en parte, “para revelar las graves hipocresías de esta nación”.

Si las naciones y sus pueblos se sostienen espejos el uno al otro, también lo hacen Cuba y el Proyecto 1619. Más concretamente, Cuba ofrece otro reflejo de lo importante que es el Proyecto 1619; específicamente, al demostrar la centralidad de la esclavitud en la evolución de las Américas. También en Cuba, la esclavitud de los africanos hizo posible la riqueza de los imperios europeos, disparó los deseos de los estadounidenses de anexar Cuba y mantener la esclavitud de las plantaciones en la isla, cuando les preocupaba que esta institución fuera abolida en su propio país y animó los movimientos de independencia contra España en el siglo 19. La vida después de la muerte de la esclavitud es un debate urgente en Cuba hoy, al igual que en los Estados Unidos.

Y, sin embargo, Cuba también refleja cuánto más el Proyecto 1619 podría haber sido, y debería haber sido. Esto es especialmente cierto si vamos a tomar en serio la afirmación histórica central del libro: que debemos ver 1619 como una nueva historia de origen para los Estados Unidos, una historia de origen que reconoce el papel que la esclavitud ha desempeñado en la creación de todo desde esa fecha. Si bien Obama conectó a Cuba y los Estados Unidos a través de su historia compartida de colonización y esclavitud, Hannah-Jones, a juzgar por lo que escribe en este libro, no está preocupada por tales vínculos.

Cuba y El Proyecto 1619 son libros esenciales. Aun así, el Proyecto 1619 es simultáneamente amplio y estrecho. Su objetivo es ofrecer un relato fundamental de la historia de los Estados Unidos, pero se centra exclusivamente en la introducción de la esclavitud africana por parte del imperio británico. Al hacerlo, empuja miopemente a un lado a los esclavos españoles e indígenas que también dieron forma al país en el que vivimos hoy. Por el contrario, Cuba es amplia, expansiva e inclusiva, contando una historia hemisférica de colonialismo, esclavitud e imperios, naciones y pueblos enredados, cuyos legados todavía están con nosotros.

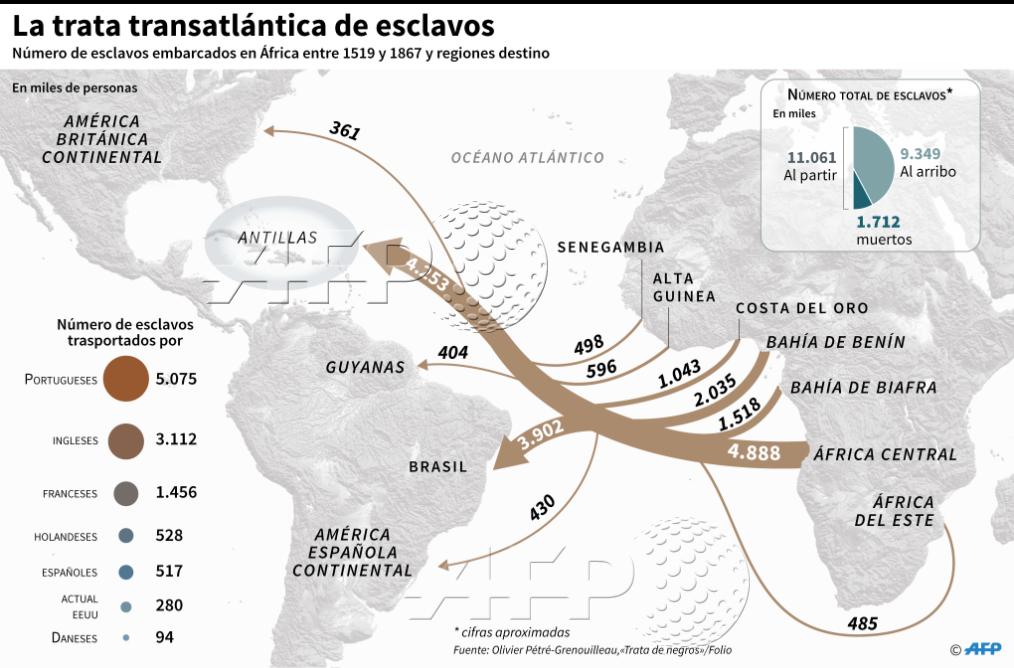

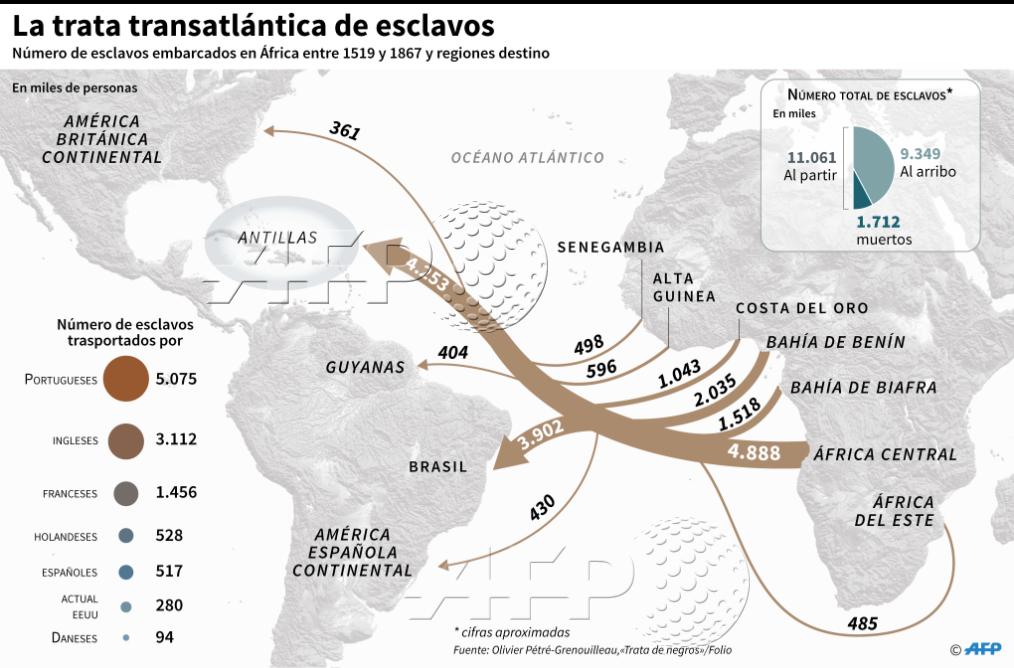

En el transcurso de la era del comercio transatlántico de esclavos, como muestra Ferrer, se trajeron exponencialmente más africanos esclavizados a las tierras que ahora conforman América Latina que los que fueron llevados a las colonias británicas y los Estados Unidos. Estas personas se vieron obligadas a participar en los patrones de explotación capitalista que desde entonces se han convertido en un sello distintivo de las Américas; se “mezclaron” (una palabra altamente saneada, sin duda) con poblaciones indígenas y europeas; e introdujeron prácticas lingüísticas, musicales y religiosas que perduran hoy en día, incluso en los Estados Unidos. Las historias de los latinoamericanos, los latinos y los negros, y, por supuesto, los afrolatinoamericanos y los afrolatinos se identifican con más de una de estas etiquetas, se han entrelazado de maneras que uno no entendería al leer The 1619 Project.

La historia narrativa de Ferrer de los últimos 500 años de Cuba es épica, autoritaria y profundamente perspicaz. Nuestra comprensión popular de la isla ha sido dominada por la Revolución Cubana de 1959; por lo tanto, es refrescante que, al menos cronológicamente hablando, los años transcurridos desde ese evento histórico innegablemente importante solo representen alrededor del 10 por ciento de la historia de Ferrer.

La isla es mucho más que Fidel Castro y el Che Guevara. De hecho, es imposible entender la revolución sin entender sus profundas raíces en el colonialismo español y la esclavitud, así como los movimientos del siglo 19 para derrocar esas instituciones por parte del líder militar afrocubano Antonio Maceo o el editor de periódicos, intelectual y líder independentista José Martí. Los cubanos siguen invocando los nombres de ambas figuras como luces guía en sus luchas por la justicia en la actualidad.

A lo largo de su libro, Ferrer no nos deja perder de vista lo importante que han sido la raza y la esclavitud en la creación de Cuba. Tampoco nos permite dejar de lado como intrascendente la relación entre Cuba y Estados Unidos.

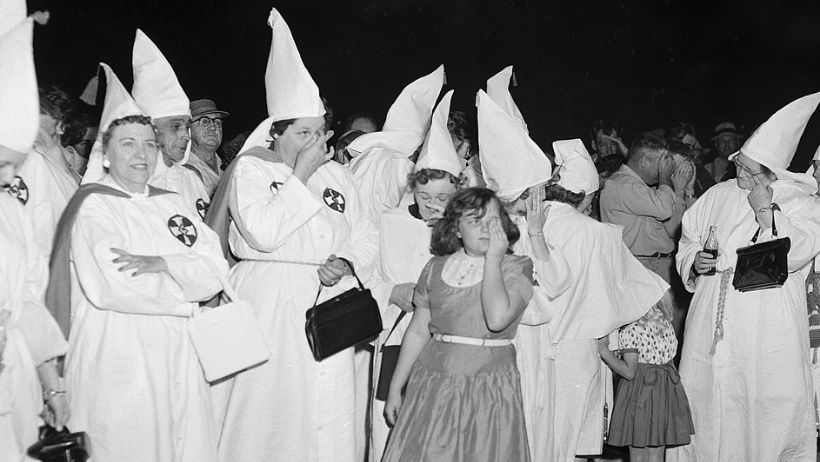

La centralidad de la raza y el racismo en la historia de la nación es exactamente lo que Hannah-Jones parece querer que entendamos sobre los Estados Unidos también. Desde 1619, el deseo, o la necesidad sentida, de salvaguardar la esclavitud en los Estados Unidos motivó la construcción de instituciones, el establecimiento de leyes y el desarrollo de hábitos y tradiciones diseñados para lograr este objetivo. La esclavitud puede haber sido abolida en la década de 1860, pero eso no puso fin a las afirmaciones de la supremacía blanca a través de instituciones, leyes, hábitos y tradiciones.

Además, los esfuerzos de los “esclavizados y sus descendientes” para combatir la supremacía blanca, escribe Hannah-Jones, también “jugaron un papel central en la configuración de nuestras instituciones, tradiciones intelectuales, cultura, nuestra propia democracia”. Esta es, entonces, la historia contada por Hannah-Jones en sus tres ensayos (así como por muchos de los principales pensadores, académicos, periodistas y escritores de la nación en los otros ensayos, poemas y cuentos reunidos en The 1619 Project): las raíces racistas de los Estados Unidos, los esfuerzos liderados por negros para combatir la discriminación derivada de esta historia, y los legados perdurables de ambos.

El Proyecto 1619 hace una intervención política crítica. Necesitamos entender cómo la raza y la esclavitud se situaron en el centro de la historia de nuestra nación, y debemos recordar que este legado no terminó con la Guerra Civil, la Reconstrucción, la desegregación o el movimiento por los derechos civiles. En cambio, la raza y la esclavitud se han filtrado continuamente en todos los rincones de la vida estadounidense: movilidad económica, resultados de salud, temores blancos, violencia policial, encarcelamiento masivo, la infraestructura de las ciudades y una letanía de injusticias legales (a pesar de las afirmaciones, hoy, en cualquier caso, de que nuestras leyes son neutrales en cuanto a la raza). Esta es solo una lista parcial de los temas que toca el Proyecto 1619.

Por supuesto, debemos derribar a los padres fundadores de los pedestales que hemos construido para ellos. Cuando los tallamos en piedra como partidarios infalibles de la democracia, la libertad y la igualdad, no estamos diciendo toda la verdad sobre ellos ni sobre ningún otro ser humano. Pero lo peor de todo es que cuando lionizamos estas cifras del pasado, como han argumentado todos los críticos de “Founders chic“, también erosionamos nuestra propia capacidad de decidir qué es correcto y justo en el presente. Además, como sugiere Hannah-Jones, los africanos esclavizados también fueron fundadores de este país, al igual que, yo diría, los pueblos nativos, los españoles y muchos otros.

Por lo tanto, sostener a Cuba y the 1619 Project como espejos el uno del otro no es ofrecer la misma crítica de The 1619 Project que la articulada por los autores de The 1776 Report. Tampoco pretende repetir los argumentos de los historiadores, principalmente más antiguos, principalmente blancos, cuyos preciados hechos sobre la Revolución Americana Hannah-Jones ha reformulado.

Por lo tanto, sostener a Cuba y the 1619 Project como espejos el uno del otro no es ofrecer la misma crítica de The 1619 Project que la articulada por los autores de The 1776 Report. Tampoco pretende repetir los argumentos de los historiadores, principalmente más antiguos, principalmente blancos, cuyos preciados hechos sobre la Revolución Americana Hannah-Jones ha reformulado.

No, las preguntas que siguen persistiendo para mí son diferentes. Leer Cuba y The 1619 Project juntos me hizo preguntarme qué habría sido este último si Hannah-Jones hubiera integrado en su análisis de la raza y la esclavitud en los Estados Unidos la perspectiva ofrecida por Ferrer de la raza y la esclavitud en Cuba y en todas las Américas. ¿Qué pasaría si Hannah-Jones hubiera integrado la historia de la esclavitud en otras partes de las Américas antes de 1619 no simplemente como “más información”, como escribe en su prefacio, sino como una parte central del argumento del libro? ¿Y cuánto le habría costado al Proyecto 1619 luchar e incorporar historias fuera de su marco actual?

Haber expandido la incisiva exposición del Proyecto 1619 de los Estados Unidos a las Américas solo habría fortalecido el caso que Hannah-Jones hace. Entonces, ¿por qué no habría contado esta historia ampliada? la historia que Barack Obama contó en La Habana en 2016, que las Américas, Cuba y Estados Unidos, en particular, tienen una historia compartida de raza y esclavitud, y que estas historias están vinculadas?

Nikole Hannah-Jones

Por un lado, Hannah-Jones podría haber tenido que titular su libro “The 1492 Project” en su lugar, incluso si eso se hubiera involucrado en la misma creación de mitos narrativos involucrados en la elección de cualquier momento como original. La historia de la esclavitud africana en las Américas, después de todo, no comenzó en lo que se convertiría en los Estados Unidos. En cambio, comenzó con la colonización española y portuguesa.

Los africanos esclavizados, nos dice Ferrer, llegaron por primera vez a Cuba a mediados del siglo 16. Las comunidades indígenas fueron diezmadas por la violencia y la enfermedad, incluso cuando los españoles, solo después de un debate serio, concluyeron que eran humanos que tenían almas que eran dignas de conversión. La destrucción de las poblaciones indígenas y la nueva letra de la ley que ordena que los indios sean tratados más humanamente fue, en parte, lo que llevó a los españoles a traer africanos esclavizados a las Américas.

Durante los siglos 16 y 17, el número de africanos en Cuba palideció en comparación con lo que se convirtieron durante el auge industrial de siglos posteriores. Sin embargo, por muy pocos que fueran, su presencia instigó e incrustó patrones de explotación capitalista, desigualdad racial y violencia, y mezcla y borrado cultural, y lo hizo décadas antes de la llegada, en 1619, de más de 20 africanos frente a la costa de Virginia, en un barco llamado The White Lion. Y no solo estaban en Cuba. Los africanos esclavizados también fueron llevados a territorios españoles que más tarde se convirtieron en México, Panamá, Perú, etc.

Tal vez, solo tal vez, los estadounidenses están empezando a entender, en gran parte a través del trabajo de académicos y activistas indígenas, así como historiadores de la América Latina colonial, que Cristóbal Colón no “descubrió” “América”. Como señala Ferrer, ni siquiera puso un pie en la tierra que se convirtió en los Estados Unidos.

Sin embargo, muchos estadounidenses todavía consideran que la llegada de Colón al “Nuevo Mundo” hizo posible el asentamiento posterior de las Américas por parte de los europeos, incluidos los colonos británicos que están en el centro del Proyecto 1619. Nuestra arraigada comprensión de Colón como un presagio de los Estados Unidos es la razón por la que muchas personas en este país continúan observando el Día de Colón, en lugar del Día de los Pueblos Indígenas, el 12 de octubre. Es el homónimo de una versión temprana de nuestro himno nacional, nuestro distrito federal, una prestigiosa universidad y tantas otras Columbias. Ferrer argumenta que al menos parte de por qué vemos el desembarco de Colón en las Américas como uno de los primeros episodios de la historia de Estados Unidos tiene que ver con las ambiciones imperialistas de nuestra nación desde el principio.

Colón no descubrió tanto un mundo nuevo como tropezó con uno muy antiguo. Aún así, es su llegada la que lanzó siglos de daño a las sociedades indígenas, a través de la enfermedad, la aculturación forzada, el trabajo forzado, el pillaje, la violación y el asesinato.

Los africanos del Nuevo Mundo incluyen al marroquí Estevanico, que acompañó a Alvar Núñez Cabeza de Vaca en su viaje a través del continente norteamericano en las décadas de 1520 y 1530, y que puso un pie en las tierras que se convirtieron en Florida, Texas y Nuevo México. El número de africanos del Nuevo Mundo creció, especialmente después de que los escritos del sacerdote español Bartolomé de Las Casas, el primer obispo de Chiapas, llamaran la atención sobre el maltrato de los pueblos indígenas.

A medida que los africanos cautivos eran comercializados dentro de las Américas, algunos que hablaban español y portugués fueron llevados a las colonias británicas, donde se encontraron con hablantes de inglés. Son los antepasados de los afrolatinoamericanos y afrolatinos que viven en todo el continente americano de hoy, que continúan siendo empujados a los márgenes de los discursos sobre la negritud y la latinidad, o la latinoidad. Un par de los ensayos en The 1619 Project, sobre todo los de Khalil Gibran Muhammad y Tiya Miles, abordan estas historias más amplias, pero la propia Hannah-Jones no lo hace.

Después del período colonial, el Proyecto 1619 continúa centrándose claramente en los africanos traídos a los Estados Unidos por el imperio británico. Pero una perspectiva panamericana considerablemente más amplia se ofrece en la Cuba de Ferrer. Ferrer demuestra cómo Thomas Jefferson siempre tuvo la intención de que su “imperio por la libertad” incluyera las islas del Caribe. Después de que el imperio español comenzó a caer, quiso reclamar sus antiguas posesiones “pieza por pieza [sic]”. Aquí, una vez más, uno no puede entender completamente a los Estados Unidos sin entender a Cuba, y viceversa.

Ada Ferrer

Los Estados Unidos, escribe Ferrer, intentaron anexar Cuba a principios del siglo 19. Pero no fue para extender la libertad. En cambio, los propietarios de esclavos querían extender el imperio de Jefferson porque les preocupaba el futuro de la esclavitud en los Estados Unidos. Trataron de proteger la institución trasladándola a otro lugar. Poner la esclavitud fuera del alcance de los abolicionistas era su objetivo en Texas, los antiguos territorios mexicanos y Nicaragua también. Algunos cubanos, mexicanos y nicaragüenses apoyaron la esclavitud, o al menos hicieron la vista gorda ante ella, porque pensaron que podrían beneficiarse financieramente.

Los acontecimientos en los Estados Unidos también resonaron más allá de sus fronteras de otras maneras. Cuando se ratificó la 14ª Enmienda, en 1868, convirtió a los negros en ciudadanos de los Estados Unidos y les dio la misma protección ante la ley. Poco después, los africanos esclavizados en Puerto Rico y Cuba iniciaron levantamientos contra España que con el tiempo condujeron a la abolición de la esclavitud en esas islas. Al igual que con la violencia contra los negros en 1898 que afectó a los líderes negros en la recién anexionada Cuba, ver más allá del estado nos ayuda a entender lo que sucedió dentro de él.

Sin duda, no correspondía a Hannah-Jones y a los otros colaboradores de The 1619 Project incluir todo lo que Ferrer aborda en Cuba. Todos los libros tienen un enfoque, y ningún libro puede hacer todo.

Pero, ¿no debería un libro que nos pide que adoptemos “una nueva historia de origen” para nuestro país ayudar a tantos de nosotros como sea posible a sentirnos incluidos en esa historia, especialmente en un país tan diverso como el nuestro? ¿No debería un libro como ese tener un enfoque más riguroso y amplio de lo que se incluye y lo que se deja de lado, reconstituir los Estados Unidos como un todo, en lugar de dejarlo en partes atomizadas? ¿No debería ser ese el objetivo de una democracia verdaderamente multirracial?

La mutualidad y la solidaridad deben fluir en múltiples direcciones. Como me dijo el historiador Frank Guridy, quien enseña y escribe sobre las conexiones entre los afrocubanos y los afroamericanos y los movimientos sociales estadounidenses: “Leer El Proyecto 1619 oscurece el hecho de que la lucha por la libertad de los negros, por sustancial que sea, no es más que una parte de las luchas más amplias por la libertad libradas por los pueblos indígenas, los asiático-americanos, los latinos de tonos más claros y oscuros, y otras personas marginadas en este país”.

Comprender las experiencias de diferentes grupos en relación entre sí, y, de hecho, cómo las líneas entre los diferentes grupos podrían ser más borrosas de lo que a menudo suponemos, ciertamente amplía y profundiza la forma en que pensamos sobre las injusticias a lo largo de la historia estadounidense. Pero también amplía las posibilidades para la lucha contra la injusticia.

Considere el caso Méndez v. Westminster de 1947, un caso de desegregación escolar que involucra a estudiantes mexicoamericanos en California que sentó un precedente para Brown v. Board of Education (1954). El abogado jefe de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP), Thurgood Marshall, presentó un escrito de amicus en Méndez v. Westminster; luego argumentó el caso Brown v. Board antes de convertirse en juez de la Corte Suprema, en 1967.

:format(jpeg):mode_rgb():quality(40)/discogs-images/R-5023892-1431069078-8527.jpeg.jpg) O, consideremos el caso del baterista de jazz negro Chico Hamilton, de Los Ángeles, quien en 1965 grabó un álbum llamado El Chico, que incluía canciones tituladas “Conquistadores” y “Los Moros”. Este álbum de un músico negro fue influenciado por el jazz latino y la bossa nova brasileña; a su vez, pasó a influir en la estrella de rock chicana Carlos Santana, quien lo cubrió en sus famosos conciertos de 1968 en el Fillmore de San Francisco. Asimismo, el músico afrocubano Chano Pozo escribió canciones para Dizzie Gillespie y fue percusionista en la banda de Gillespie. Pozo practicaba la religión afrocubana Santería, que tiene muchos miles de devotos en Estados Unidos.

O, consideremos el caso del baterista de jazz negro Chico Hamilton, de Los Ángeles, quien en 1965 grabó un álbum llamado El Chico, que incluía canciones tituladas “Conquistadores” y “Los Moros”. Este álbum de un músico negro fue influenciado por el jazz latino y la bossa nova brasileña; a su vez, pasó a influir en la estrella de rock chicana Carlos Santana, quien lo cubrió en sus famosos conciertos de 1968 en el Fillmore de San Francisco. Asimismo, el músico afrocubano Chano Pozo escribió canciones para Dizzie Gillespie y fue percusionista en la banda de Gillespie. Pozo practicaba la religión afrocubana Santería, que tiene muchos miles de devotos en Estados Unidos.

En el capítulo final de su libro, titulado “Justicia”, Hannah-Jones escribe sobre cómo el “nacionalista negro” Marcus Garvey apoyó las reparaciones a principios del siglo 20. Sin embargo, no menciona que uno de los barcos de la flota Black Star Line de Garvey, que estableció para que las naciones lideradas por negros pudieran comerciar entre sí, se llamó SS Antonio Maceo, en honor al héroe afrocubano que ayudó a ganar la independencia de Cuba de España. Un capítulo cubano de la organización de Garvey, la Universal Negro Improvement Association, se refirió a Maceo como uno de los más grandes líderes de la raza negra. Hoy en día hay una escuela en Jamaica llamada Garvey Maceo High, que destaca la estrecha asociación entre estos dos líderes.

Hacia el final de Cuba, Ferrer escribe sobre un busto de Maceo que, al menos durante la década de 1940, se exhibió en la Universidad de Howard, donde Hannah-Jones trabaja hoy. No sé si el busto del feroz defensor antiesclavista todavía está en exhibición, o si está guardado en algún lugar, aunque he tratado de averiguarlo. Aún así, es tentador preguntarse si Hannah-Jones sabe sobre la estatua y lo que piensa sobre cómo alguien como Maceo podría encajar dentro de su narrativa de la historia de los Estados Unidos, y la historia de los Estados Unidos en general.

Traducido por Norberto Barreto Velázquez

Read Full Post »

Eva V. Gazaway por John W. Gazaway, su próximo amigo vs. William J. White, página 46, Identificador de los Archivos Nacionales 312294066

Eva V. Gazaway por John W. Gazaway, su próximo amigo vs. William J. White, página 46, Identificador de los Archivos Nacionales 312294066

La ruta del sur no gozó de tanta fama como la del norte y fue menos transitada: Baumgartner calcula que si la frontera con México la cruzaron de tres a cinco mil fugitivos esclavizados, entre 30.000 y 100.000 atravesaron la línea Mason-Dixon, división geográfica y mental que separa a la altura de Pensilvania las dos Américas que se enfrentarían entre 1861 y 1865.

La ruta del sur no gozó de tanta fama como la del norte y fue menos transitada: Baumgartner calcula que si la frontera con México la cruzaron de tres a cinco mil fugitivos esclavizados, entre 30.000 y 100.000 atravesaron la línea Mason-Dixon, división geográfica y mental que separa a la altura de Pensilvania las dos Américas que se enfrentarían entre 1861 y 1865.

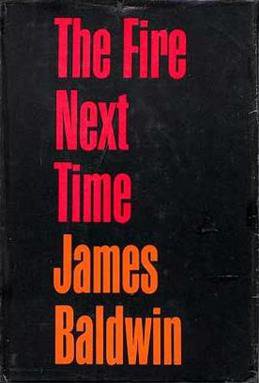

Demasiados estadounidenses blancos eligen mentirse a sí mismos, observó Baldwin, permaneciendo en mitos de inocencia porque tienen los recursos para hacerlo: dinero, o si no, la mentalidad afines de sus amigos y familiares blancos. Su cuerpo les recordaba los crímenes de supremacía blanca que sus conciencias no habían explicado, o no quisieron. La realidad de Baldwin era la vida sin la garantía de seguridad para nadie. Si el país quiere evitar la ruina, su gente debe adaptarse y querer cambiar, en el sentido de ser renovado.

Demasiados estadounidenses blancos eligen mentirse a sí mismos, observó Baldwin, permaneciendo en mitos de inocencia porque tienen los recursos para hacerlo: dinero, o si no, la mentalidad afines de sus amigos y familiares blancos. Su cuerpo les recordaba los crímenes de supremacía blanca que sus conciencias no habían explicado, o no quisieron. La realidad de Baldwin era la vida sin la garantía de seguridad para nadie. Si el país quiere evitar la ruina, su gente debe adaptarse y querer cambiar, en el sentido de ser renovado.

Está por verse cuál de los grupos se impondrá, pero ya es claro que en estados como Tennessee, Florida, Dakota del Sur y Georgia han aprobado o están por aprobar las llamadas leyes en contra de conceptos divisivos (divisive concepts laws) que prohibirían enseñar la historia de los Estados Unidos de una manera que pueda hacer que cualquier estudiante se sienta culpable. En Texas se ha propuesto no hablar de esclavitud, sino de reubicación involuntaria (involuntary relocation).Personalmente, no creo que la enseñanza de la historia deba doler, pero sí se debería estudiar y entender temas históricos dolorosos y controversiales. Tomemos tres ejemplos. ¿Cómo entender la amenaza a la supervivencia de la humanidad que implica la existencia de miles de armas nucleares sin comprender el alcance y significado del bombardero atómico de Hiroshima y Nagasaki? ¿Cómo enfrentar el renacer de ideas antisemitas en Europa y Estados Unidos sin estudiar, por más doloroso que sea, el exterminio que llevaron a cabo los nazis de millones de hombres, mujeres y niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo solucionar el conflicto que hace más de 70 años divide a judíos y árabes en torno a Palestina sin examinar el proceso de limpieza étnica que conllevó la independencia de Israel? En los tres casos hay muerte, dolor y sufrimiento, pero no por ello hay que obviarlos o reducir su importancia para minimizar la incomodidad que podrían provocarnos. Precisamente, de eso se trata estudiar y enseñar Historia: de sacarnos de la comodidad de la ignorancia y enfrentarnos a hechos y eventos que nos hagan reflexionar en torno a lo bueno, pero también a lo malo, de lo que somos capaces los seres humanos.

Está por verse cuál de los grupos se impondrá, pero ya es claro que en estados como Tennessee, Florida, Dakota del Sur y Georgia han aprobado o están por aprobar las llamadas leyes en contra de conceptos divisivos (divisive concepts laws) que prohibirían enseñar la historia de los Estados Unidos de una manera que pueda hacer que cualquier estudiante se sienta culpable. En Texas se ha propuesto no hablar de esclavitud, sino de reubicación involuntaria (involuntary relocation).Personalmente, no creo que la enseñanza de la historia deba doler, pero sí se debería estudiar y entender temas históricos dolorosos y controversiales. Tomemos tres ejemplos. ¿Cómo entender la amenaza a la supervivencia de la humanidad que implica la existencia de miles de armas nucleares sin comprender el alcance y significado del bombardero atómico de Hiroshima y Nagasaki? ¿Cómo enfrentar el renacer de ideas antisemitas en Europa y Estados Unidos sin estudiar, por más doloroso que sea, el exterminio que llevaron a cabo los nazis de millones de hombres, mujeres y niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo solucionar el conflicto que hace más de 70 años divide a judíos y árabes en torno a Palestina sin examinar el proceso de limpieza étnica que conllevó la independencia de Israel? En los tres casos hay muerte, dolor y sufrimiento, pero no por ello hay que obviarlos o reducir su importancia para minimizar la incomodidad que podrían provocarnos. Precisamente, de eso se trata estudiar y enseñar Historia: de sacarnos de la comodidad de la ignorancia y enfrentarnos a hechos y eventos que nos hagan reflexionar en torno a lo bueno, pero también a lo malo, de lo que somos capaces los seres humanos.

Una de las escenas eliminadas muestra a Rhett Butler, el personaje interpretado por Clark Gable, sentado frente a una botella de whisky y acariciando un arma de fuego, considerando un posible suicidio. Alguien llama a la puerta de la habitación en la que está y lo distrae de sus pensamientos. Guarda la pistola en una de sus botas de montar y se detiene con dificultad, dejando ver que está bastante ebrio. Kimel asegura que algunas de las escenas borradas sí fueron filmadas, según consta en algunas fotografías tomadas durante el rodaje. Este material habría salido del metraje final en alguna de las ediciones posteriores.

Una de las escenas eliminadas muestra a Rhett Butler, el personaje interpretado por Clark Gable, sentado frente a una botella de whisky y acariciando un arma de fuego, considerando un posible suicidio. Alguien llama a la puerta de la habitación en la que está y lo distrae de sus pensamientos. Guarda la pistola en una de sus botas de montar y se detiene con dificultad, dejando ver que está bastante ebrio. Kimel asegura que algunas de las escenas borradas sí fueron filmadas, según consta en algunas fotografías tomadas durante el rodaje. Este material habría salido del metraje final en alguna de las ediciones posteriores.

GAZETTE: Una vez escuché a un historiador de Harvard decir que los Padres Fundadores eran supremacistas blancos. ¿Es esa una caracterización justa?

GAZETTE: Una vez escuché a un historiador de Harvard decir que los Padres Fundadores eran supremacistas blancos. ¿Es esa una caracterización justa?

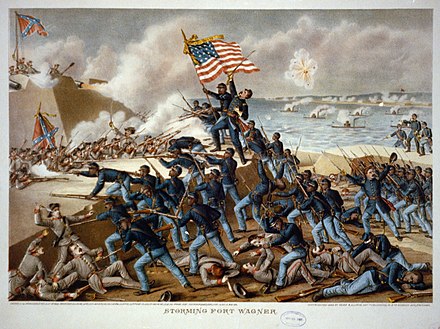

Los 600 soldados del 54º conformaron el primer regimiento negro de la Unión, organizado después de que la Proclamación de Emancipación pidiera el alistamiento de soldados afroamericanos. El líder del 54 era un abolicionista de Boston de una familia líder: el coronel Robert Gould Shaw.

Los 600 soldados del 54º conformaron el primer regimiento negro de la Unión, organizado después de que la Proclamación de Emancipación pidiera el alistamiento de soldados afroamericanos. El líder del 54 era un abolicionista de Boston de una familia líder: el coronel Robert Gould Shaw.

La historia del discurso de Obama es contada por Ada Ferrer en las páginas finales de su nuevo libro, Cuba: An American History. Para Ferrer, la visita de Obama a Cuba y sus comentarios fueron un ejemplo perfecto de una dinámica que describe a lo largo del libro: Cuba y Estados Unidos se sostienen un espejo el uno al otro. La historia de los dos países ha estado entrelazada. Cubanos y estadounidenses se ven a sí mismos a través de los ojos del otro.

La historia del discurso de Obama es contada por Ada Ferrer en las páginas finales de su nuevo libro, Cuba: An American History. Para Ferrer, la visita de Obama a Cuba y sus comentarios fueron un ejemplo perfecto de una dinámica que describe a lo largo del libro: Cuba y Estados Unidos se sostienen un espejo el uno al otro. La historia de los dos países ha estado entrelazada. Cubanos y estadounidenses se ven a sí mismos a través de los ojos del otro.

Por lo tanto, sostener a Cuba y the 1619 Project como espejos el uno del otro no es ofrecer la misma crítica de The 1619 Project que

Por lo tanto, sostener a Cuba y the 1619 Project como espejos el uno del otro no es ofrecer la misma crítica de The 1619 Project que

:format(jpeg):mode_rgb():quality(40)/discogs-images/R-5023892-1431069078-8527.jpeg.jpg) O, consideremos el caso del baterista de jazz negro Chico Hamilton, de Los Ángeles, quien en 1965 grabó un álbum llamado El Chico, que incluía canciones tituladas “Conquistadores” y “Los Moros”. Este álbum de un músico negro fue influenciado por el jazz latino y la bossa nova brasileña; a su vez, pasó a influir en la estrella de rock chicana Carlos Santana, quien lo cubrió en sus famosos conciertos de 1968 en el Fillmore de San Francisco. Asimismo, el músico afrocubano Chano Pozo escribió canciones para Dizzie Gillespie y fue percusionista en la banda de Gillespie. Pozo practicaba la religión afrocubana Santería, que tiene muchos miles de devotos en Estados Unidos.

O, consideremos el caso del baterista de jazz negro Chico Hamilton, de Los Ángeles, quien en 1965 grabó un álbum llamado El Chico, que incluía canciones tituladas “Conquistadores” y “Los Moros”. Este álbum de un músico negro fue influenciado por el jazz latino y la bossa nova brasileña; a su vez, pasó a influir en la estrella de rock chicana Carlos Santana, quien lo cubrió en sus famosos conciertos de 1968 en el Fillmore de San Francisco. Asimismo, el músico afrocubano Chano Pozo escribió canciones para Dizzie Gillespie y fue percusionista en la banda de Gillespie. Pozo practicaba la religión afrocubana Santería, que tiene muchos miles de devotos en Estados Unidos.