Es indiscutible que Estados Unidos experimenta un proceso de decadencia y descomposición que la elección presidencial de este año podría acelerar. Atrás quedaron los años de hegemonía e influencia global. Hoy, los Estados Unidos enfrentan serios retos en un mundo cada vez más multipolar y al cual el liderato estadounidense tiene problemas adaptándose.

La causas de esta decadencia son muchas, y como bien nos señalan los periodistas Iker Seisdedos y Miguel Jiménez en esta nota publicada en el diario El País, una de ellas es el estancamiento y la crisis de su sistema político. Según ellos, Estados Unidos es una democracia defectuosa por varias razones. La primera es que su constitución, que fue escrita en 1787, es casi sagrada y muy difícil de cambiar y, por ende, de adaptar a las necesidades actuales de la nación estadounidense. En segundo lugar, gracias al colegio electoral, Estados Unidos es la única democracia de este planeta cuyo presidente no es electo de forma directa por los ciudadanos. Tercero, un rama legislativa disfuncional y atrapada por el filibusterismo y la polarización política. En cuarto lugar está el bipartidismo y la crisis de los partidos nacionales. La rama judicial, y en especial la Corte Suprema con jueces nombrados a perpetuidad y sin limitaciones éticas, ocupa el quinto lugar. Sexto, el famoso gerrymandering, es decir, la redistribución de los límites de los distritos electorales para favorecer a uno u otro de los dos partidos nacionales. Séptimo, la corrupción de la financiación de las campañas políticas que, por ejemplo, le permite a Elon Musk invertir $75 millones en la elección de Donald Trump. Y por último, la tendencia histórica a dificultar el derecho al voto por diversos medios y obstáculos.

Como bien señalan los autores, resolver estos problemas para democratizar a Estados Unidos es muy complicado por los intereses políticos en pugna. Pareciera que no hay forma de frenar la decadencia de la que la Madeline Albright llamara en un rapto de arrogancia imperial la nación indispensable. Están por verse las consecuencias de la decadencia del imperio estadounidense.

Por qué Estados Unidos es una democracia defectuosa

El País 19 de octubre de 2024

El decano de la Facultad de Derecho de Berkeley, Erwin Chemerinsky, imagina en su nuevo libro una solución a los problemas que, considera, se derivan de la virtualmente irreformable Constitución estadounidense: “Un divorcio no violento, de mutuo acuerdo, del que surgieran dos o más países”, escribe en No Democracy Lasts Forever (ninguna democracia dura para siempre, sin edición en español). Los Estados de la costa oeste formarían una nueva nación, llamada Pacífica, a la que podrían unirse los territorios demócratas de la otra costa “e incluso Illinois”. Las partes republicanas del sur y del Medio Oeste se irían por su lado, aunque entre ambos bloques salidos de esa secesión sería necesario un acuerdo para asegurar la libertad de movimientos de sus ciudadanos y el libre comercio.

Algo no funciona cuando los juristas se ven empujados a ejercer de novelistas de ciencia ficción. Para Chemerinsky, eso que no funciona es la Constitución estadounidense, y no está solo en su análisis. Un coro de voces, sobre todo desde la izquierda, coincide en señalar los defectos del texto fundamental como una de las amenazas más graves para el futuro de la democracia más longeva y estable del mundo, después de que sus aciertos hayan cimentado más de dos siglos de prosperidad y libertades. En ese documento, aprobado en 1787 y que no se toca desde hace medio siglo, está, según ese análisis, el origen de tres problemas: la institución del Colegio Electoral, la composición del Senado y el funcionamiento del Tribunal Supremo.

Esos problemas —junto a otros como la supresión del voto de las minorías o la invasión del dinero sucio en las campañas electorales— no son nuevos, pero adquirieron otra dimensión con el ascenso de Donald Trump al poder en 2016, año en el que el índice de The Economist sacó al país del saco de las democracias plenas para meterlo en el de las defectuosas. “Seguimos siendo una democracia, pero sumamente enferma”, coincide Steven Levitsky, cuyo último libro, The Dictatorship of the Minority, escrito junto a Daniel Ziblatt, es una contundente llamada de atención sobre ese deterioro. La proximidad de las elecciones, las más trascendentales que se recuerdan, es una oportunidad para radiografiar los fallos del sistema y plantear, con la ayuda de expertos, posibles soluciones.

La Constitución ¿intocable?

Del musical Hamilton a la obligación de memorizar su preámbulo en primaria, la Constitución sigue reverencialmente presente en la vida estadounidense. Pero ¿aún es útil un texto escrito hace más de dos siglos para una nación pequeña y en ciernes? “Nadie pudo imaginar entonces que se convertiría en una república tan grande y expansiva”, advierte Josep M. Colomer, politólogo de la Universidad de Georgetown, en Washington. “Su redacción fue un experimento nuevo, y, consecuentemente, sus redactores pagaron la novatada”.

Cambiarla es tan difícil que esa certeza ha matado frecuentemente el debate antes de nacer: hace falta una mayoría cualificada de dos terceras partes de ambas Cámaras y el acuerdo de tres cuartas partes de los 50 Estados, números hoy por hoy inalcanzables, con el Senado y la Cámara de Representantes limpiamente divididos por la mitad. Al texto se le han hecho 27 enmiendas, 10 de las cuales llegaron pronto, cuatro años después de su aprobación y como parte del paquete de la Carta de Derechos. La última vez que se modificó fue en 1971, para rebajar a los 18 años la edad para votar.

Quienes creen en la urgencia de mejorarla —o incluso redactarla de nuevo— consideran que los enormes cambios sociales registrados en ese medio siglo obligan a pensar que es posible. Recuerdan que en ella está también el pecado original de esta nación, porque sus redactores no hicieron nada por acabar con la institución de la esclavitud. Los que la veneran como un milagro de adaptación a los tiempos, casi siempre desde posiciones conservadoras, suelen echar mano de una frase del escritor abolicionista Frederick Douglass: “La Constitución no significa lo que dice”. El politólogo Yuval Levin, que defiende que en el texto fundamental está la “solución y no el problema” de la democracia estadounidense, es uno de ellos. Son, una vez más, dos bandos irreconciliables. “[Este país] se fundó sobre un conjunto de ideas, pero los estadounidenses están tan divididos que ya no se ponen de acuerdo, si es que alguna vez lo estuvieron, sobre cuáles son, o eran, esas ideas”, escribe la historiadora Jill Lepore en These Truths (estas verdades, sin edición en español).

Presidente contra la voluntad del pueblo

Estados Unidos es la única democracia presidencial en el mundo en la que el presidente no es elegido directamente por los votantes, sino por un Colegio Electoral. Eso posibilita que el presidente pueda ser elegido sin una mayoría de votos: George W. Bush y Donald Trump llegaron a la Casa Blanca con menos votos de los que obtuvieron sus rivales, Al Gore y Hillary Clinton, en las elecciones de 2000 y 2016. Esa situación puede repetirse el próximo 5 de noviembre.

La Constitución otorga a cada uno de los 50 Estados un número de electores en el Colegio Electoral equivalente a su representación en el Congreso y el Senado. Con las excepciones de Maine y Nebraska, el candidato que vence en un Estado se lleva todos sus votos electorales, sin importar que gane por un voto o por tres millones. Para salir elegido presidente hay que lograr 270 de los 538 votos electorales. Pese a lo obsoleto y potencialmente antimayoritario de la figura, el Colegio Electoral tiene sus defensores. Como la personalidad de la derecha estadounidense Dennis Prager, para el que más que un obstáculo se trata de una “idea brillante” de los fundadores, que “no querían una democracia, querían una república”. Según Levitsky y Ziblatt, la idea de que el Colegio Electoral forma parte de un sistema de controles y contrapesos calibrados con minuciosidad “no es más que un mito”. Fue una solución de compromiso ante la falta de mejor acuerdo.

Colomer explica que el sistema se diseñó cuando no se esperaba que existiesen partidos. Se contaba con que, al no alcanzarse la mayoría suficiente en el Colegio Electoral, la elección del presidente pasase a la Cámara de Representantes. “Eso muestra el desconocimiento de cómo funcionaría la democracia en un país nuevo, sin experiencia, sin precedentes, sin referencias de otros países para consultar”.

La regla de que el ganador de un Estado se lleva todos sus votos, unida a la sobrerrepresentación de los menos poblados, permite ganar las elecciones a un candidato que pierda en el voto popular. Hoy por hoy, eso favorece a los republicanos, más fuertes en los Estados sobrerrepresentados en el voto popular. En la mayoría de los Estados hay un claro favorito y solo siete están realmente en juego: Arizona, Georgia, Míchigan, Pensilvania, Wisconsin, Nevada y Carolina del Norte. “La presidencia se dirime según los deseos de entre 150.000 y 200.000 votantes indecisos de unos pocos condados clave, en un puñado de Estados bisagra. Ellos serán los que decidan el próximo presidente”, advierte David Schultz, editor de Presidential Swing States (Estados péndulo presidenciales, sin edición en español).

Gangrena legislativa

El imponente Capitolio de Washington encierra bajo su cúpula un Congreso disfuncional. El Senado, cuyos 100 miembros gozan de un mandato de seis años que se renueva por tercios cada dos, es una cámara de representación territorial, en la que cada Estado tiene dos senadores, con independencia de su población, lo que acarrea una sobrerrepresentación de los menos poblados. Eso no es tan infrecuente en otras democracias como el hecho de que la Cámara alta sea más poderosa que la baja, la Cámara de Representantes. Su composición (435 miembros, que se renuevan cada dos años) sí atiende a criterios de población, pero no se actualiza desde 1929.

Para la aprobación de cualquier ley, hace falta el concurso de ambas Cámaras. Cuando cada partido tiene mayoría en una de las dos, como sucede desde 2023, la parálisis legislativa y el riesgo de cierre parcial de la Administración por falta de aprobación de los presupuestos suelen estar garantizados, dada la polarización entre partidos, que se traslada a las instituciones, explica Colomer.

La mayoría en el Senado —que tiene además la potestad de ratificar el nombramiento de los jueces federales (incluidos los del Supremo) y otros altos cargos— se puede lograr con una minoría de votos, como ocurre con la elección del presidente. Pero los Estados menos poblados nunca admitirán una reforma constitucional que les hurte una sobrerrepresentación que, de nuevo, favorece hoy en día al Partido Republicano.

Por si esa distorsión fuera poca, la normativa de la Cámara alta abrió la veda del filibusterismo, la obstrucción parlamentaria. Inicialmente, no se podía someter un asunto a votación hasta que no acabase el debate, lo que generó intervenciones maratonianas. Como resultaba cansado, solo se recurría a ese subterfugio en casos extremos. La norma se reformó. Por una parte, ya no hacía falta mantener vivo el debate, sino que bastaba manifestar que se quería seguir tratando el tema. Por otra, se permitía que una mayoría cualificada pudiera someter un proyecto de ley a votación en cualquier momento. En la práctica, eso se ha traducido en que no se puede aprobar casi ninguna ley si no se cuenta con 60 de los 100 votos. La buena noticia es que abolirlo no requiere cambios constitucionales ni legales. Muchos consideran que tiene los días contados.

La trinchera bipartidista

Para sus detractores, no hay mejor ejemplo práctico de la crisis del sistema bipartidista estadounidense, que ya se temió George Washington, que la relación de ambos partidos con sus candidatos a estas elecciones. Por un lado, está alguien que, pese a instigar una insurrección y estar condenado por 34 delitos graves, ha logrado tallar a su imagen y semejanza la formación republicana, y ha desterrado a la vieja y no tan vieja guardia del conservadurismo estadounidense, que, nueve años después, aún es incapaz de plantarle cara. Por otro, hay una aspirante que no salió elegida en las primarias, sino que se hizo con las riendas demócratas —a lomos de un enorme entusiasmo inicial entre sus simpatizantes, eso sí— gracias a la renuncia de Joe Biden, un candidato sobre cuyas mermadas capacidades nadie se atrevió a llevarle la contraria hasta que no se hicieron dramáticamente patentes en público.

Además de desprovistos de defensas con las que contaron en otro tiempo para evitar el ascenso de alguien como Trump, los dos partidos han dejado atrás en la última década su vieja aspiración de contener multitudes (a la manera de Walt Whitman) para hundirse más en sus trincheras a medida que la polarización se iba acentuando (y ambas formaciones también iban acentuando) en la vida pública estadounidense. Hasta entonces, “Estados Unidos”, según Lee Drutman, autor de Rompiendo el círculo vicioso del bipartidismo, “tenía algo más parecido a una democracia multipartidista dentro de su sistema bipartidista”. Para revertir esa deriva, Drutman propone una reforma del sistema electoral actual, basada en la idea del ganador-que-se-lo-lleva-todo.

“Desde mediados del siglo pasado, ambos partidos se han ido vaciando: los candidatos a la presidencia, al Senado o los que optan a gobernador de los Estados deciden presentarse por su cuenta, recaudan fondos y luego ganan las primarias. Y entonces esperan que el partido los apoye si ganan”, argumenta el historiador Michael Kazin, autor de la biografía de referencia del Partido Demócrata. “El resultado es que en muchos lugares la estructura del partido no pinta mucho antes de la campaña electoral, y los consultores profesionales son mucho más importantes para el éxito de los candidatos. Creo que sería bueno que hubiera un resurgimiento de las organizaciones partidarias en todos los niveles, pero será difícil revertir esta descentralización a largo plazo. La creación de partidos estatales fuertes ―como han hecho los demócratas en Wisconsin― ayudaría”.

El porcentaje (dos terceras partes) de quienes verían bien un tercer partido registra niveles récord, según Gallup. Aunque esto tampoco podrá ser. La historia de quienes han intentado una tercera vía es la de un fracaso detrás de otro. Como resume el historiador estadounidense Richard Hofstadter (1916-1970): “Los terceros partidos son como las abejas. Una vez han picado, mueren”. Es decir, que lo máximo a lo que pueden aspirar es a hacer daño a un lado o a otro y desaparecer después.

Un juez del Supremo es para siempre

Más excepcionalidades: Estados Unidos es también el único sistema democrático del mundo en que los magistrados del Tribunal Supremo mantienen el cargo de por vida. Todas las demás democracias consolidadas establecen un límite a su mandato, una edad obligatoria a la que jubilarse, o ambos, según Levitsky y Ziblatt. Ese carácter vitalicio se decidió cuando la esperanza de vida era mucho menor y el cargo no tenía la relevancia actual, con lo que no era raro que los magistrados lo dejasen a la mitad de sus carreras.

Como explica Paul Collins, profesor de Derecho de la Universidad de Massachusetts, ese sistema es en parte responsable de que el tribunal haya dado un giro brusco hacia la derecha, y haya cambiado fundamentalmente la sociedad estadounidense en áreas como la libertad reproductiva, el control de armas y los derechos civiles. Ese volantazo se ha producido con una supermayoría conservadora de seis jueces a tres, conseguida pese a que los republicanos solo han ganado una vez las elecciones en voto popular desde 1992. Trump, que no llegó respaldado por una mayoría de los electores, nombró a tres de esos jueces. El apoyo popular al Supremo ha caído a mínimos históricos por su divorcio de la opinión pública y por los escándalos éticos que afectan a algunos de los magistrados.

“Las dos reformas más urgentes son la limitación del mandato de sus miembros y la aplicación de un código ético de obligado cumplimiento”, sostiene Collins. Es una propuesta que lanzó el actual presidente, Joe Biden, entre los planes para su despedida del cargo, poco después de anunciar que no se presentaría a la reelección. Collins le ve poco futuro. “Dado que el tema de la reforma del Tribunal Supremo se ha polarizado tanto —con los demócratas generalmente a favor y los republicanos en contra—, es poco probable que se produzca, a menos que los primeros se hagan con el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, y estén dispuestos a eliminar el filibusterismo”, explica.

‘Gerrymandering’: la salamandra que se muerde la cola

El gerrymandering, esa práctica tan estadounidense de dibujar los distritos electorales con fines partidistas, es un mecanismo complejo que resume con contundente sencillez una frase de uso común a la que recurre a menudo el congresista Jamie Raskin, una de las voces más influyentes del Partido Demócrata: “Es como si los políticos escogieran a sus votantes, y no al revés”.

Sucede cada 10 años, tras la publicación del nuevo censo. Los legisladores estatales diseñan los mapas del voto para las elecciones federales, estatales y locales, y crean formas caprichosas que los benefician porque diluyen la fuerza electoral de sus contrarios. El nombre de gerrymandering se debe a Elbridge Gerry (1744-1814), quinto vicepresidente de Estados Unidos, quien, para favorecer a un amigo, imaginó un condado con forma de salamandra (y de ahí la segunda parte del neologismo).

Es una práctica que ejercen ambos partidos, aunque donde gobierna el republicano acostumbra a expresarse de modo más extremo. Y suele desencadenar una cascada de impugnaciones en los tribunales que puede retrasar varios años la entrada en vigor de los nuevos mapas. Es la salamandra que se muerde la cola: su objetivo es que los que están en el poder se perpetúen en él. Además, desincentiva a sus víctimas, normalmente minorías como afroamericanos, latinos o asiáticos, que pierden el interés en la cosa política al no verse representados. Con esas minorías se emplean, según los expertos, tres tácticas: diluirlas en una mayoría de población blanca (stacking), desgajarlas del distrito en el que estaban (cracking) o empaquetarlos en otros condados en los que sus votos quedan amortizados porque ya se dan por perdidos (packing). “La solución al problema está clara”, explica el analista Ricardo Ramírez, especializado en derecho al voto, “arrebatar ese proceso de las manos de los políticos, separarlo de la ideología y encomendar la tarea a una comisión independiente”. Nueve Estados, como California y Nueva York, ya han tomado ese camino. “Es la única salida en un momento como este, en el que hay tanta división, considera Ramírez.

La financiación de las campañas: dinero sucio

La Comisión Federal Electoral prohibió en 2008 a Citizens United, entidad conservadora sin ánimo de lucro, emitir tres anuncios de Hillary, la película, un filme pagado por ellos y crítico con la entonces candidata, porque contravenía un siglo de restricciones sobre la financiación electoral. La cruzada legal por conseguirlo desembocó dos años después en una sentencia del Tribunal Supremo que permitió a empresas y otros agentes externos gastar sin límite en campañas electorales. La última manifestación de ese cambio en las reglas del juego democrático llegó esta semana, cuando se supo que el hombre más rico del mundo, Elon Musk, había invertido 75 millones de dólares en intentar devolver a Trump a la Casa Blanca.

Los cinco jueces que votaron a favor del fallo consideraron que la transparencia en las donaciones sería suficiente para evitar la corrupción del sistema. El Supremo no contó con que una parte de ese gigantesco caudal de dinero se canalizaría a través de unas entidades conocidas como Super PAC, que pueden recibir donaciones de organizaciones opacas financiadas de forma anónima. Esas donaciones se conocen como “dinero oscuro” y riegan de fondos a ambos partidos por igual. El gasto en campañas de empresas y otros grupos externos aumentó casi un 900% entre 2008 y 2016, y en 2020 alcanzó el récord de 14.400 millones de dólares, un ciclo en el que esas Super PAC gastaron 3.400 millones de dólares. Casi el 70% de ese dinero lo aportaron solo 100 donantes. En aquella campaña presidencial, Biden superó a Trump en recaudación.

Se trata de un problema conectado con la crisis del sistema de partidos, vulnerables y vaciados del contenido que solían tener, según explica la profesora de Derecho de la Universidad de California en Davis Mary Ziegler, que ha estudiado cómo el movimiento antiabortista inundó de fondos a los republicanos hasta que “acabó secuestrándolo”. “Destruyeron su jerarquía tradicional”, añade, y eso allanó el camino a “líderes populistas”, siempre que “estos cumplieran con el objetivo de colocar jueces en el Supremo dispuestos a criminalizar el aborto”.

Cuando votar es una proeza

En la mayoría de los países, el Estado incentiva la participación en las elecciones. Se suelen celebrar en domingo, los ciudadanos disfrutan de permisos laborales para ir a votar y el censo se elabora de forma automática, sin que sea necesario registrarse. “En Estados Unidos es difícil apuntarse, es difícil obtener información sobre cómo votar, se vota en un día laborable… El derecho a votar no está en la Constitución y durante toda nuestra historia hemos sufrido episodios de gobiernos que lo dificultan”, explicó Levitsky en una conversación reciente. Además, cada Estado regula el acceso a las urnas a su manera: los hay que lo ponen muy fácil, y los hay que ponen trabas, que afectan principalmente a las minorías.

La participación suele ser baja. En 2020, cuando se batieron récords de las últimas décadas, llegó solo al 67%. Tras esa alta asistencia y en vista de la derrota de Trump, las acusaciones infundadas de fraude electoral desencadenaron una oleada legislativa sin precedentes para dificultar el voto en lugares como Georgia. “Los votantes de más de la mitad de los Estados se enfrentarán a obstáculos para votar que nunca habían encontrado en unas elecciones presidenciales”, indica el Brennan Center for Justice, referencia en la denuncia de lo que en Estados Unidos se conoce como supresión del voto, pues es el fin que se atribuye a unas leyes —en su mayoría impulsadas por los republicanos— que imponen requisitos que alejan de las urnas de forma desproporcionada a las minorías —que suelen votar demócrata—. Desde 2020, al menos 30 Estados han promulgado 78 leyes restrictivas. El congresista demócrata por Ohio Greg Landsman tiene clara la solución: “Aprobar la Ley John Lewis de Derechos Electorales”, cuyo debate ha sido torpedeado en varias ocasiones en el Capitolio por los republicanos. La ley quiere devolver las cosas a su sitio: las jurisdicciones con un historial de discriminación en el voto deben obtener la aprobación del Departamento de Justicia o de un tribunal antes de cambiar sus leyes para votar. “Ohio solía ser un famoso Estado decisivo”, aclara Landsman. “Si dejaran votar a la gente, volvería a serlo”.

putin

putin/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/5YUO2GNGNNDEZPNHKD35VAHNTY.jpg)

This, then, is the third trig point of the new politics. The agenda of politics has disappeared, and has done so in ways which exclude any simple return to the political frontiers of left and right of the twentieth century. Many of the old issues have not gone away: in a time of economic insecurity, present and future, the mobilising power of class will remain evident. But its force manifests itself not through the representative institutional hierarchies of old, but through the new protest campaigns of factory gates and direct action, as well as the denunciation of the oligarchical wealthy through the tools of social media. Class, moreover, is no longer the reliable determinant of political identity that it once was. As the chaotic exuberance of the movement of the gilets jaunes in France in 2018-19 demonstrated, it co-exists with the other bearers of identity, be they ethnic, gendered, or community-based: the intoxicating solidarity of the imagined “we” against “them.”

This, then, is the third trig point of the new politics. The agenda of politics has disappeared, and has done so in ways which exclude any simple return to the political frontiers of left and right of the twentieth century. Many of the old issues have not gone away: in a time of economic insecurity, present and future, the mobilising power of class will remain evident. But its force manifests itself not through the representative institutional hierarchies of old, but through the new protest campaigns of factory gates and direct action, as well as the denunciation of the oligarchical wealthy through the tools of social media. Class, moreover, is no longer the reliable determinant of political identity that it once was. As the chaotic exuberance of the movement of the gilets jaunes in France in 2018-19 demonstrated, it co-exists with the other bearers of identity, be they ethnic, gendered, or community-based: the intoxicating solidarity of the imagined “we” against “them.”

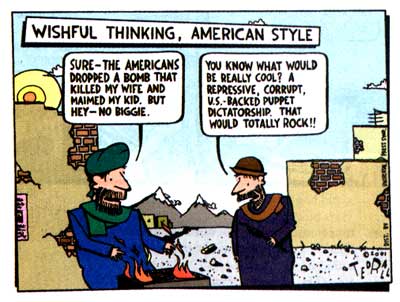

![dancart2292[1] dancart2292[1]](https://norbertobarreto.blog/wp-content/uploads/2009/10/dancart22921.jpg?w=500&h=341)